-

UID:5229

-

- 注册时间2008-10-17

- 最后登录2025-09-05

- 在线时间3877小时

-

- 发帖33713

- 搜Ta的帖子

- 精华0

- 积分874078

- 贡献值24170

- 都币0

-

访问TA的空间加好友用道具

- 发帖

- 33713

- 积分

- 874078

- 贡献值

- 24170

- 都币

- 0

在线时长: 3877小时

注册时间: 2008-10-17

- 我的老家

- 县城(都昌镇)

|

遥远的蛙声 口述:吴根良 整理:李辉柱 生活在乡间的人,听得最多的是蛙的歌唱。每年自春至秋,这些身着迷彩服装的“乡土歌手”,总在不分昼夜殷勤地展示它们的歌喉,尽管它们不知听众是谁,但仍辛勤地唱着。 早年,我作为上海知青下放到都昌县三汊港公社(后分开为阳峰公社)吉阳大队插队落户。知青班独居一幢旧屋。旧屋位于村庄旁边,屋后是池塘田野。入春以后,岸柳吐绿,菖蒲抽茅,便可见一群群圆头细尾身着黑衣的蝌蚪在池塘中攒头游弋。不知不觉间,它们便丢掉了尾巴,脱去了黑衣,换上彩装,开始在田野里独唱或合唱。 我从大都市上海来到山水相依的阳峰农村,仿佛是两重天。这里虽然没有大都市的繁华、富有和热闹,但也并非像我潜意识里想象的那样贫穷落后。初到吉阳,我虽有短暂的失落感,但也渐渐感到欣慰。这里的乡亲思想纯正,待人热情友好,环境更是山清水秀,空气新鲜,不像城市那么嘈杂。我们来的时候正是1970年4月的春天,山上盛开着映山红,山下田野盛开着油菜花,处处是花香扑鼻,鸟鸣蛙唱。在我看来,那蛙声是农村特有的财富,也是农村独有的盛大音乐会。 春天的蛙声,最令人耳悦神舒。日暖风和,绿荫覆野,春潮般的蛙声,仿佛是一首无限反复的浩歌。在为下放的知青致欢迎词,在为农忙的人们欢歌助兴。入夜之后,劳动了一天的我们这些知青躺在床上,那咕咕嘎嘎的蛙声如催眠曲,亮润如珠的天籁抚着耳鼓,让人更容易入梦。夜阑无寐,挑灯独坐。那此起彼伏、声如潮涌的蛙鸣与你相伴,可以为你驱走几分深夜的孤寂。月朗星稀,四野闻寂,独自漫步于田埂上,池塘边,于近距离听那蛙鸣,会觉得其声分外嘹亮。无数身着美服的乡土歌手,于水边草间摇舌鼓腹,引吭放歌,让你暗暗佩服它们底气的充沛和音量的宏大。群蛙合唱,会让你感到夜的喧哗与骚,一蛙独鸣,又会衬出夜的岑寂。而于一片蛙声中漫步的你,会觉得自己已与大自然融为一体。“何处最添诗客兴,四野烟雨乱蛙声”。有时于黄昏时分,在霏霏细雨中,打一把伞,独步于桑间陌上,听那来自水浒草间的此起彼伏的蛙声,即使不会吟诗,恐怕心中也会涌动清泉般的诗意。 正是这蛙声让我对农村有一种别样的情怀。在知青的岁月里,我们贴近农村,贴近乡亲。吉阳的乡亲也把我们知青看作是村里的一分子,我们与乡亲在劳动中建立起来的感情日益深厚。 知青插队落户农村,接受贫下中农再教育,很重要的一条是要过好劳动关。虽然我曾以吃苦耐劳者自居,但回想起当年的劳动,仍会感到不寒而栗。中国农村长期以来保留着日出而作、日落而息的传统耕作方式。农忙时节经常加班加点,干活时间更长。春天是插秧的季节,几乎从三月底到五月底每天都在弯腰扯秧插秧,累得腰酸背痛。早春三月气温尚未转暖,双脚浸在清晨的水田里,寒冷刺骨,又有蚂蟥咬在脚上,弄得伤痕累累。好在水田里蛙声唱个不停,蛙声宛如一支赋予情感的歌,我听来特别地亲切。它们“嘎嘎”“呱呱”的叫声,好像是对我们说:“辛苦啦!”好像在称赞我们:“呱呱叫!”又好像在鼓励我们:“付出必有收获!”“劳动无上光荣。”在蛙声的鼓励声中,我努力克服困难,在风雨交接的清明时节,依然头戴斗笠、身披雨衣,耕耘在一块块水田里。夏天“双抢”季节更是繁忙,白天顶着似火的骄阳,劳动在水稻中。晚上冒着蚊虫叮咬,忙于收割成熟的稻谷,每天收工回家都是筋疲力尽。我们洗澡后坐在知青班的房子前乘凉,四周蛙声阵阵,我们感受到了“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”的无限憧憬和乐趣。蛙声,一会儿滚滚而来,如暴风骤雨;一会儿飘忽而去,如雾霭游移;一会儿起伏跌宕,如山峦连绵,一会儿戛然而止,如路断悬崖。这简直就是绿色世界里的一场免费音乐会。蛙声有时犹如豪迈奔放、雄壮有力的大合唱;好像集体宣誓,要消灭害虫,保护农作物;有时又如旋律优美,轻松自如的独唱;似乎是初战告捷的庆功赞歌,回肠荡气,萦绕耳际。听着听着,劳动的疲劳顿时烟消云散,我如痴如醉。 冬季本来是农闲季节,但因兴修水利又奔波在外,挑土筑坝建水库。当启明星还未升起,我们已经到了水利工地。工地上红旗招展,人山人海,大家你追我赶,抢进度,保质量。广播喇叭也在不停地鼓与呼。收工回家时天已黑了下来,昏暗的煤油灯也亮了起来。四周是一片寂静,再也听不到田蛙的歌声。我心里在想,田蛙从春唱到夏,从夏唱到秋,还日夜捕捉害虫,为乡民带来了欢乐,为农业作了贡献,冬闲时节也该休养生息。明年一开春,它们又要登场歌唱盛世。知青岁月,有田蛙相伴真好。 我们知青班堪称是一个团结的整体。虽然在下乡前一刻都不相识,但到了异乡吉阳,大家都能和睦相处,相互扶持,亲如一家。大队分给知青班一块菜地,大家对菜地干活的热情都很高。地里长满了各种四季新鲜蔬菜,在工余时间,大家都争着浇水施肥。我们从上海带回来的菜种,种出的青菜萝卜要比当地的好,尤其是我们种的“上海青”很快在当地流传开来。 在吉阳插队落户的日子里,我感受最深的是吉阳大队老乡们的善良朴实和真诚。生产队长对我们知青尤为关心,他会尽可能给予我们帮助,满足我们的需求。在工分评定上,我们知青享受到了同工同酬。在生产队里,他们对知青有两项特殊的优待:保证稻谷供应,随时可以在仓库里领取;随时可以上山砍柴,作为煮饭燃料,从而保障了我们的基本生活。在“每逢佳节倍思亲”的传统节日里,很多村民纷纷送来米粑、粽子、糕饼等节日食品。第一年按规定我们知青没有回上海过春节,老乡都很客气地把我们请到家里,和他们一起欢度春节,给我们带来一份浓浓的温情,也让我们享受到了家的温暖。 春节一过,大地回春,水田里的红花草开出了耀眼的红花,金色的油菜花成片绽放,山上的映山红也向阳而开,田畈里的田蛙又兴致勃勃地唱开了。这美景美声令我们那么心旷神怡。 自从我1978年离开吉阳返城回上海后,再也看不到有香有色好看的花,听不到那悦耳动听的蛙声,取而代之的是汽车的轰鸣声、喇叭声和人流的嘈杂声。还有工地上的电锯声、搅拌机声,声声刺耳。我最喜欢听的蛙声仿佛离我越来越遥远。每每想到在都昌吉阳的知青岁月,有蛙声相伴,有花养眼,有乡亲关心,生活有苦有乐,心里总是难以忘怀,常会悄然忆起乡间的有趣生活。 随着岁月的流逝,我心中的蛙声也越来越遥远了。我心里常记挂着我的第二故乡——遥远的吉阳。我真想再一次踏上这片故土,去看望那些与我朝夕相伴的老乡,聆听田蛙欢乐的歌唱!(都昌政协)

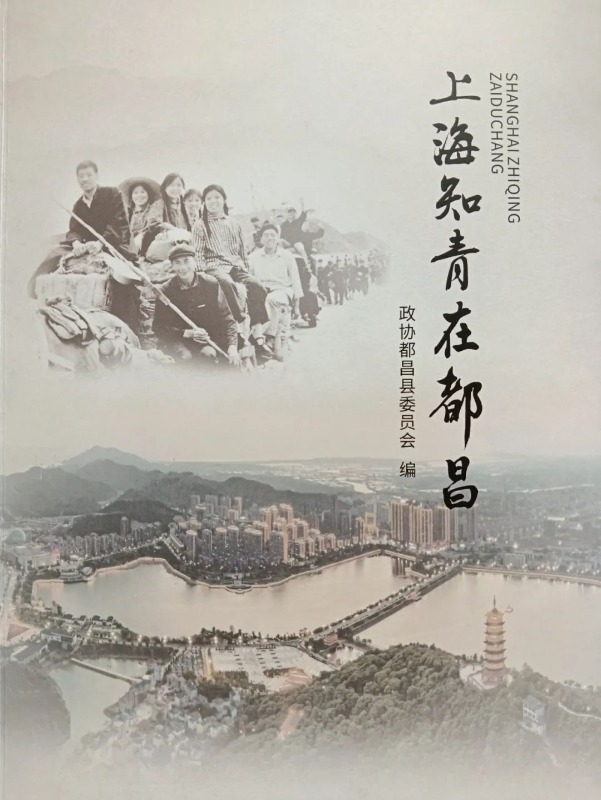

吴根良,1970年4月13日离开上海赴江西省都昌县三汊港公社分到阳峰大队第六生产队,两年后又转到巢问政生产队,直到1974年底回上海。 都昌在线相关阅读请点击:《上海知青在都昌》| 1970年,我的四季情怀《上海知青在都昌》|历经风雨五十载 难忘当年徐埠情《上海知青在都昌》| 雷山岁月 都昌情缘

|