都昌参战老兵冯期武的军旅岁月:人有当兵史,一生都不悔原创冯期武赣鄱都昌

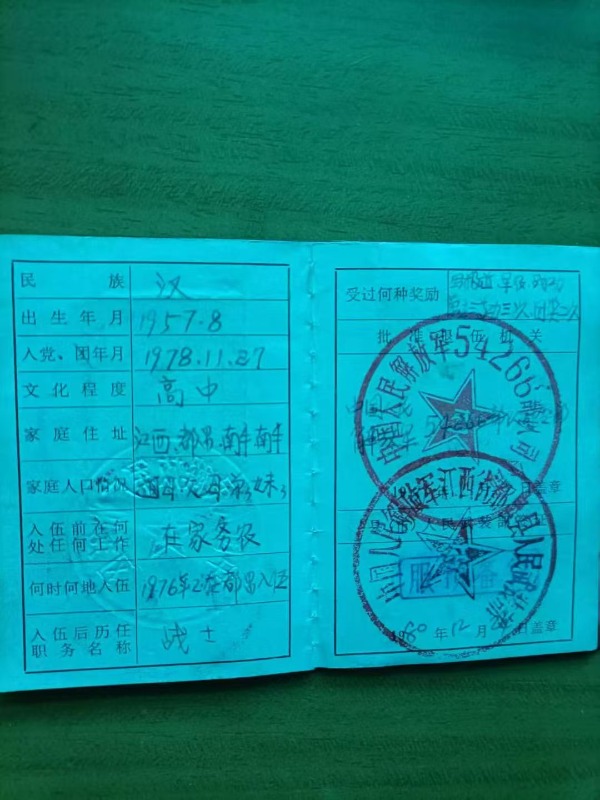

2025年05月18日 06:20江西1976年2月27日,刚走出中学校门半年的我,历经层层严格的体检与祖宗三代的政历审查,毅然打破“好铁不打钉,好儿不当兵”的传统观念,踏入军营,穿上军装,终于实现了在军队大熔炉中锤炼意志、锻造筋骨的梦想。

新兵连的三个月集训,个中艰辛难以言表。“齐步跑步正步步调一致,政令军令条令令行禁止”,这种充满纪律性的直线加方块

生活,对于出生于五十年代、体质瘦弱且营养不良的我而言,无疑是巨大的挑战。每日近十小时的高强度训练后,我常常头晕眼花、腰酸背痛。那时,部队驻扎在福建连江东湖,尽管气候宜人,但严寒深夜的紧急集合,至今想来仍心有余悸。急促的军号声撕破夜空,短短三五分钟内,我们必须在黑暗中迅速穿衣、打好背包,冲向操场。跑步时,鞋带散开无暇顾及,背包散落卷起来继续奔跑,每个人都狼狈不堪,累得气喘吁吁、泪水在眼眶打转,却始终咬牙坚持,不敢掉队。有了第一次的慌乱,此后的集训日子里,大家几乎都和衣而眠,生怕在紧急集合时落后。

所幸,随着时间推移,在指导员、连长和班排长们的悉心教导下,我逐渐摆脱了思想懈怠、技术生疏的困境。军人,当如铁汉,流血不流泪。后来,即使在擒拿格斗训练中受伤疼痛难忍,五公里障碍越野累得浑身脏兮兮,我也始终咬牙坚持到最后。训练场上整齐的步伐、规范的擒拿动作,以及训练过程中的酸甜苦辣、喜怒哀乐,都成为我

人生故事中永恒的素材。

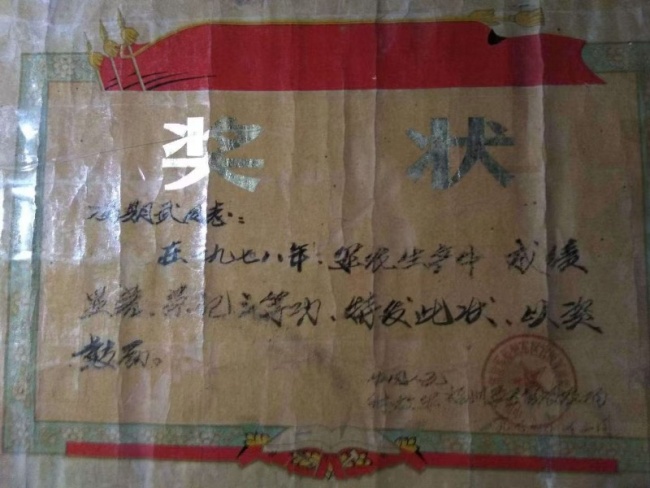

三个月后,我被分配到重机枪连。班长冯金发是福建本地人,或许因为同姓的缘故,他对我格外关照。一次谈心时,我得知连队指导员刘继长一直为培养新闻骨干而费心,连队已近三年未在大军区以上报刊发表稿件。要知道,在当时,连队能否在大军区报刊或《解放军报》上稿,是上级年终考评的重要指标,团里还规定,业余通讯员年度在大军区以上报刊发表七篇文章(包括新闻稿件)即可记三等功一次。中学时期,我就热爱写作,作文也常登上校园文化长廊。于是,我决定尝试一下。从那以后,我养成了随时记录的好习惯,身上总是带着笔记本和钢笔,将生活中的见闻、训练中的感悟及时记下。晚上熄灯后,我便悄悄溜进餐厅(在那里开灯不会影响战友休息),筛选、整理白天记录的素材,撰写新闻稿件或评论文章,再寄给新闻单位。功夫不负有心人,1976年8月6日,我撰写的《发扬井冈精神,永当普通一兵》在福州军区《前线报》第三版刊登。这篇文章的发表,让全连上下欢欣鼓舞。此后,我的稿件频繁见诸报端,战友们也亲切地称我为“大记者”。凭借出色的新闻写作,这一年我获得团嘉奖,1977年12月,上级为表彰我的成绩,给我记三等功一次,这也是我五年军旅生涯中的第一个三等功。

1978年春,连队奉命开赴军区农场——官坂农场进行军农生产,我被分到自来水安装队。这份

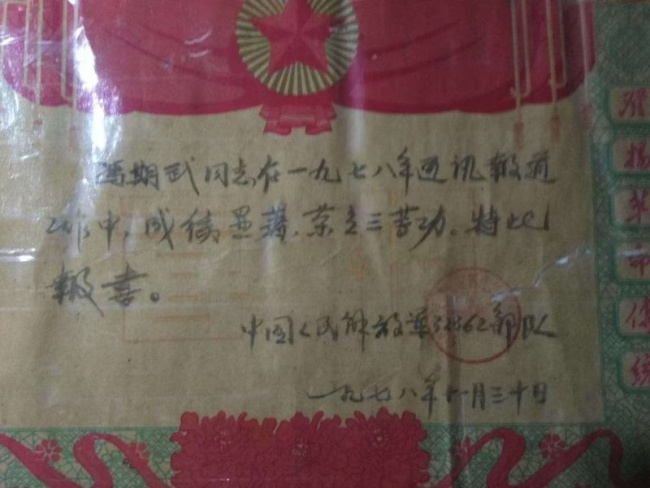

工作相对轻松,闲暇时间较多,我便思考如何提高地下管线安装效率。通过撰写设计方案、汇报工作,取得了显著成效。因为工作踏实、善于思考,我的军农生产成绩突出,荣获第二个三等功。

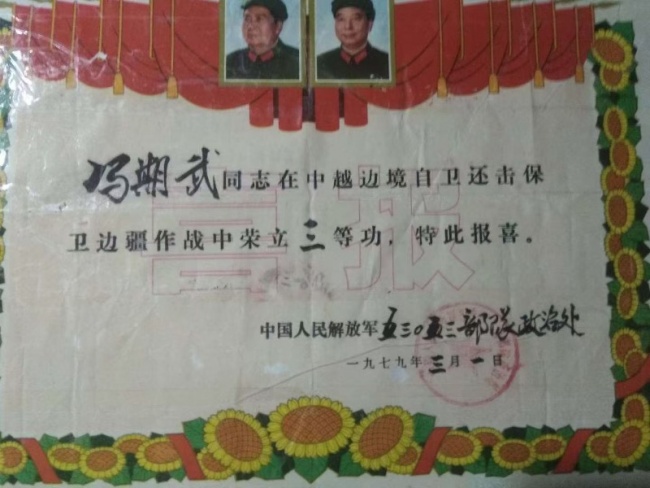

1979年1月,作为战斗骨干,我奉命调往广州军区广西边防独立师(123师)369团二机连。同年2月,参加对越自卫还击作战。作为党员,我义不容辞地担任重机枪第一射手,28斤重的枪身,一扛就是一个月。我们从靖西某口岸出发,随部队执行穿插任务,一路打到越南高平。高平攻克后,我的肩膀早已磨烂。记得攻打越央广播电台备用台时,班里两名战士谢青和胡育才(均为79年兵)腿部中弹负伤。我迅速架好机枪,却发现子弹未跟上,心急之下大喊:“妈拉个巴子,子弹呢?”回头看到战友受伤,我立刻冲过去将他们拉到隐蔽处,联系卫生员,随后一手提着一箱子弹重返攻击位置。说不怕死,那是假话,蝼蚁尚且贪生,何况人呢?但在战场上,怕死只会死得更快、更惨。支撑我们勇往直前的,是内心的信仰与精神支柱。在整个战斗过程中,我表现出色,圆满完成了各项战斗任务,荣立三等战功。至此,家中收到了部队寄来的三份立功喜报。

几度风雨,几度春秋。军旅生涯让我褪去了少年的青涩与散漫,增添了军人的坚毅与风采;告别了便装的随性,穿上了军装的威严与荣光。在给亲朋好友的书信中,少了对生活的抱怨,多了对军旅的热爱;少了离别的牵挂,多了立功的喜悦。这段经历,深刻地影响着我的一生。

虽然那场战斗时间短暂,却在我的灵魂深处留下了不可磨灭的印记。亲眼目睹一个个战友为了和平正义、为了祖国安宁而倒下,那种震撼与悲痛,是常人难以体会的。激情燃烧的军旅岁月,不仅磨砺了我的体魄,锤炼了我的品格,更教会了我许多做人的道理,让我在面对人生风雨时有了更强的抵御能力,在处理

家庭琐事时多了一份耐心与智慧。“人有当兵史,一生都不悔”,部队这所

大学校、大熔炉,给予了我一生的骄傲,以及享用不尽的精神财富。我曾是一名重机枪手,用子弹捍卫正义;也曾是一名新闻工作者,用笔尖书写荣光!

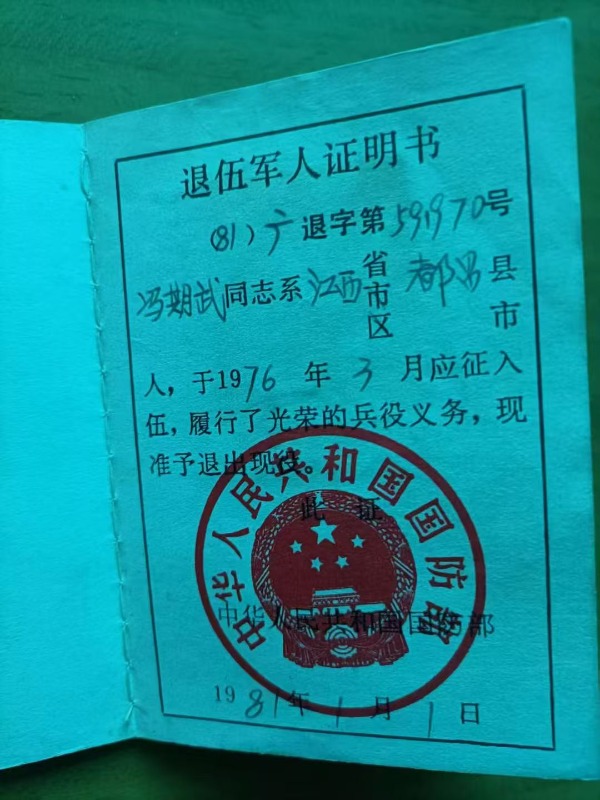

五年的军旅生活,是我人生中最珍贵的时光。我将青春献给了国防事业,部队也赋予了我忠厚老实、坚强乐观、甘于奉献、淡泊名利的品质。1981年1月,我退伍回乡,踏上中学讲台,兢兢业业耕耘了三十七年,直至2017年8月退休。如今虽已退休,但我心中仍有一个梦想:将曾经的文与武完美结合,在人生的新篇章中,描绘出一轮灿烂的太阳,温暖而明亮。

二0二五年五月十一日于宜春

作者简介:冯期武,自号老村长。男,1957年8月生,江西都昌人;中共党员;曾是参战老兵,荣获三等功臣称号。中学高级语文教师,是全国中语会会员,还担任多家媒体的特邀记者,是省市县作[诗]协会员,以及浔阳江诗社会员,同时担任《中华诗文选》《辛丑·岁末感怀》和《新时代诗词百家》的编委。对文学情有独钟,从事文字创作逾四十载,始终乐此不疲。已出版诗文集《鄱湖浪花》《鄱湖忆诗》,并合著《诗海拾贝》《春天放歌》《中华诗词•辛丑集》等诗文集。此外,还有上千篇[首]诗文散见于各级报刊杂志及广播电台[站]。其姓名及业绩曾被载入《中华名人录》。于2017年8月退休,现居湖南长沙。