务孝悌 教读书 尚勤俭 珍继嗣 惜谱牒 谨嫁娶

对于蓄势待发的

都昌旅游,

苏山鹤舍古村,无疑是一张亮丽名片。一些成熟的景区也许会“无中生有”地植入故事提升人气,而鹤舍古村融入骨子里的故事俯拾皆是,故事中散发着浓浓的人文气息。

鹤舍与学舍

鹤舍与学舍 “缘仙得号,重读称名,古村鹤舍为学舍;厚德经商,凭才入仕,先祖文明更开明。”这是曾先后任

都昌县苏山乡文化站站长、副乡长、苏山诗词分会会长的鹤舍村人袁德芳先生在他退休后为鹤舍古村所撰的一副楹联,道出了一村两名的由来。

1800余年前的东汉年间,鹤舍周边村落寥寥,山野荒凉,有善德者此地建茅舍三间,供过往客人小憩,亦可短宿。其时 彭蠡湖的屏峰河畔(今苏山马鞍岛处)已有商埠雏形,时光流转,后来更是当地成为通往千年瓷都景德镇的必经码头。入住茅屋者或商贩或游民,长者一年半载,短者三天两日。善举可承,茅舍破了有人修修补补,几成驿站。时至东晋,茅舍对面的元辰山上来了一位湖南彬州人,名苏耽,寓居元辰山,奉母结庐修道,止息炼丹,得道成仙。元辰山因苏耽之故改称苏山。元辰山在宋代张君房的《云笈七签》中列为天下七十二福地中的五十一福地。

苏山留传着“苏仙公”苏耽的故事。海拔385米的苏山上有座苏仙庙,“文革”时遭拆毁,1995年重建。庙南侧的巨石平台上,有两个茶杯大小水潭,相传叫“油盐潭”,先前是取之不尽用之不竭,只仅供庙中僧人之用。后来庙僧贪心将盅洞凿大一些,遂不再出油盐,空遗穴面。北侧的另一块巨石上有一圆形臼洞,碗口大小,是苏耽修道时施于救人的捣药处,贮水不涸不腐,堪为奇事。在东南方的岩下有一口古井,称为“桔井”。相传苏耽得道成仙,辞慈母之际,预言来年当地有瘟疫,嘱母助民众用桔叶和井水煎汤而救。苏耽道过此话,乘鹤而去。第二年苏耽之言应验,其母帮很多乡民祛了灾疫。

相传三百年后,苏耽驾鹤而来,停歇于茅屋上,孩童用弹弓射之。“苏鹤”哀鸣,并以爪书告“吾是三百年前苏君”诸语。物是人非间鹤去鹤回,斯地便有了“鹤舍”之名。

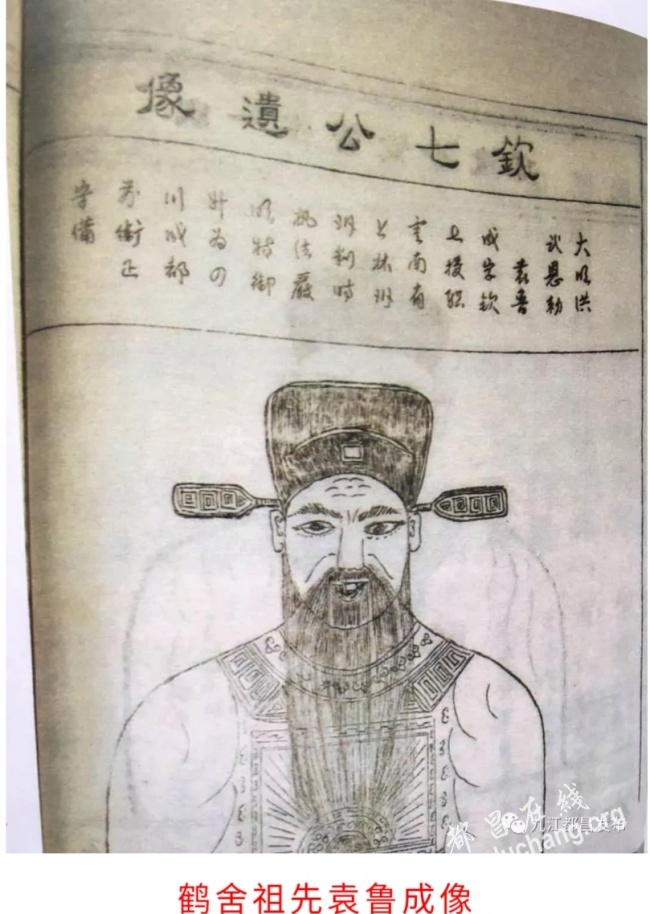

距今560余年前的明英宗天顺年间,都昌袁姓双港畈一族的祖先袁鲁成(钦七公,字双溪)徙居双港(今

徐埠镇袁钜村)。袁鲁成随父袁仲仁出生于南京鸡儿巷,明永乐年间进士,曾在云南、四川等地为官。袁鲁成生十一子,第十子袁崇美(1443-1490)曾在南康府白鹿洞书院求学,路过元辰山普湾,见其地紫燕展翅,风云际会,遂于明代弘治年间由双港畈迁居“如龙卧岗”的祥地,形成如今的袁如岗湾村。袁崇美次子袁邦青的三个儿子天享、天卫、天洞于明嘉靖年间,由如岗湾迁观音峦北麓,繁衍成现在的鹤舍村。袁崇美的诞辰日是正月二十,每年这天鹤舍村人像过年一样热闹,缅怀祖宗功德 ,激励后人奋进。族裔曾在此办学堂,故名学舍。

“鹤舍”有“仙气”,“学舍”有“文气”,“鹤”“学”两音相谐,“鹤舍”与“学舍”二名互用。通常,当地人还是称“鹤舍村”,更契合了旅游的灵通与神秘。

袁蕃杰与袁绍起 鹤舍古村最亮眼的景致,当然是徽派建筑风格的明清古民居。成村于明代的鹤舍村,一些青砖灰瓦、飞檐斗栱的民居自明代以来有保存,今天能饱览到的民居群,建成于清乾隆年间的为多,距今220年以上。鹤舍民居群的始建者是袁蕃杰的长子袁绍起,后人从袁绍起的兴家故事里,总能领略到传统美德的内核。

鹤舍村村民袁蕃杰家境贫寒,夫妻俩平日里靠豆腐作坊为生。说某年的腊月三十,家中过年不只吃不上鱼肉,连米油都缸空瓶尽的。袁蕃杰这天上午在三里远外的王家山好心一亲戚家借了米与油,挑着轻担

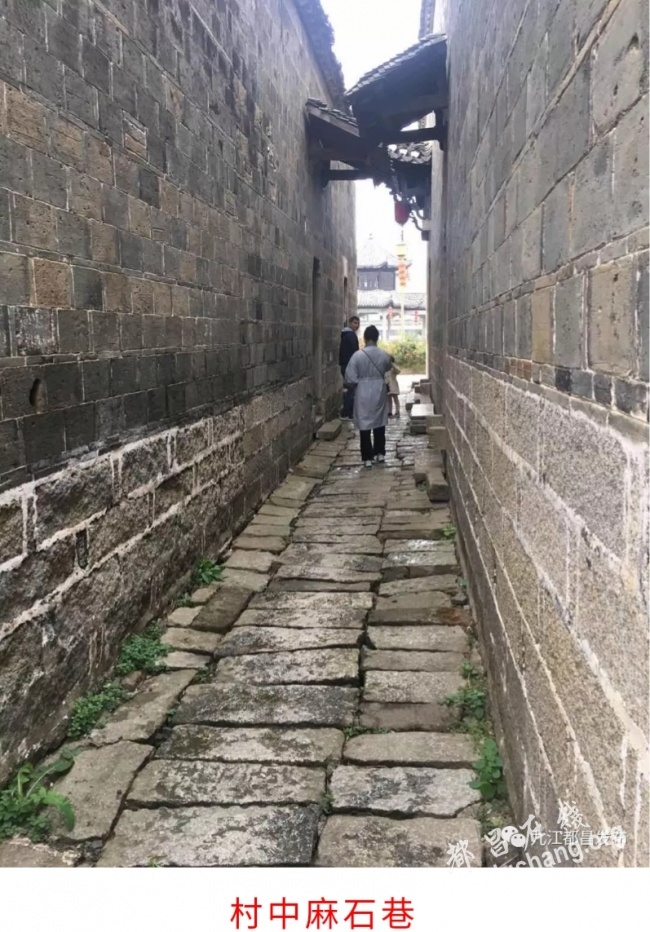

回家,家中妻儿在望眼欲穿呢。行至半路,下起瓢泼大雨,身体单薄的袁蕃杰在泥巴路上摔了一跤,油团粉碎,菜油淌了一地,散落的大米,仍可聚拢来,和了土泥回家。袁蕃杰愤愤不平:“老天真是欺负穷苦人,连年都不让好好过。要是我儿子长大发财了,捐款修麻石路,不让人滑倒。”这个故事也有不同的版本,说是次子袁绍起作为穷人的孩子早当家,挑担卖豆腐时摔倒,而立下发财捐建之愿。

关于袁绍起发家,在鹤舍村流传着“水牛精转世”的故事。袁绍起生于清道光二年(1822),因家贫小时候在村上放牛,十二、三岁时在景德镇当学徒工,所学手艺起初并不是瓷业,而是从了他父亲袁蕃杰的本行,入了豆腐坊。年少的他一天挑着豆腐担子走街串巷卖,路遇大雨,他戴着斗笠,侧低着头好让大斗笠入得窄院门来,随后在一户人家的庭檐下躲雨。只这一幕,正好被吸着烟杆的店家老板在里面的瓷柜里瞧见,猛然悟到:这侧笠而入宅门,不正隐合了吾家昨夜所梦水牛弯角入宅送财来?再一打量,但见豆腐童眉清目秀、孺子可教之相。于是,店家老板吩咐佣人取来干净的衣服让绍起换下,并让小绍起把豆腐店的活辞了,第二天来到他店里打工,慈祥地说着不会亏待他的话。起初袁绍起在新的东家,是干些打扫卫生、茶童酒侍一类的活,兼着在弄里的学堂里识字断文,后来,随了老板学瓷术,从做泥胚到成窑观火,淬炼成了好窑把式。以至后来经袁绍起把桩的窑,总是烧出满意的正品,绝无塌窑、毁瓷情状。老板为留住袁绍起,将自家窑的股份一分不取地分了不少给袁绍起,用当下的行话来说,叫“技术入股”。再后来,袁绍起拥有了自己的窑场,从一座到七座,有自建,有也收购他人行将关闭的窑场,其中还有一座官窑收入名下,还置办了29间店铺,生意做得像鹤舍老家田园里的芝麻开花节节高,也像窑里的烈焰一个火头盖过一个火头。袁绍起的功名有“国学生,钦加同知衔,加封典赏戴花翎,诰授资政大夫”的载录,“资政大夫”在清代是个二品级的虚衔,想必是因富而捐授的。其父袁蕃杰“诰资政大夫”是殁后循子而得的一种荣耀。

子富父亦贵,袁蕃杰年过六旬后,倒有返老还童之感。袁蕃杰与原配夫人龚氏均是1799年生人,生育有绍腾(1818-1888)、绍起(1822-1908)二子。财旺更慕人旺,更何况在村上还受过同族子多者之势压,比如袁蕃杰家要建屋宅,想并列的取与村上祖厅同向,族上势众者偏出面阻挠,只得微偏而向。袁蕃杰续娶比他小了30多岁的余氏,又连生五子,依齿取名绍清、绍慎、绍勤、绍俭、绍敬,颇含励志古意。老大袁绍腾比继母余氏要大到15岁,比最小的弟弟袁绍敬要大到50岁。当时袁蕃杰家四世同堂,100余人的大家族和睦相处。绍起在景德镇瓷业做得红红火火,财源滚滚,绍腾作为长兄为人笃诚,在家料理广置的田产,周边东至徐埠、西至左里都有袁家田地,雇用的长工有上百人。

像不少在景德镇发了家的人一样,挣下的殷实家财通常会衣锦还乡故里兴宅,将显赫立于

家乡。袁蕃杰老夫少妻的,年轻的余氏也时常唠叨要是“老倌”倒了,年幼的儿子们谁来呵护。绍腾和绍起两兄弟商议,在鹤舍村大兴土木。于是出资将村内村外铺设了麻石路,通往王家山的尤为显眼,方便村民出行,算是遂了父亲摔跤之时的许愿。为让大家族有拓展之居业,袁氏兄弟于是在鹤舍建造华堂,而且一建就是十八幢正屋,还有30余间偏屋。十八幢宅子一个日子破土动工,一个时辰立柱上梁。竣工吉日,庆贺的流水宴办了三天,路过的只要道声喜,哪怕是流浪的乞丐,都可登堂入席,豪饮无妨。这18幢宅子,便奠定了鹤舍村古民居的大布局。

大夫第与小洋楼

袁绍起兄弟将十八栋屋宅立于鹤舍,也将承袭“汝南世家”的卧雪家风弘扬开来。重孝悌是传统家道文化的厚重底色,袁绍腾、袁绍起对五个同父异母的兄弟也是呵护有加。父亲以85岁高龄辞世后,两兄弟更是以长兄当父的情怀待弟弟。有次余氏与一儿媳之间闹了小矛盾,竟从正屋搬至偏房居住,袁绍腾同妻子领着妯娌来到余氏婆婆面前跪着请罪,求得谅解,而复移至正屋

生活。绍起在瓷都有次和外国商人谈一船的汤匙生意而在议价上铢锱必计,哥哥绍腾耐不住性子说了句“甭久扯就依了洋人吧”,绍起当场不去拂哥哥的言意,在讲价上作了让步,事后笑着道了一声“这一让让出了我们家一年的生活开销”,让绍腾赧颜。小兄弟绍敬在外有时放荡不羁,在外人面前绍腾、绍起也多会偏袒而内责。据说十八幢宅子,袁绍腾自己并没得一间,全分给了弟弟们居住,以证无私。当游人徜徉于鹤舍村幽静的麻石巷道时,在一幢幢老宅里流连站檐、天井,细品花窗、梁坊,驻足古巷总门,凝眸柱托撑拱,对村中的“大夫第”印象深刻。“大夫第”是袁绍腾的儿子袁成璧所建。“大夫第”本身就是一种身份的宣示,明清时指五品以上的文官的私宅。袁成璧(1839-1907),甲戌年以举人之身选为九江府彭泽县教渝,光绪辛丑年部选浙江金华府汤溪县知县。知县就其官品为“七品”,但袁成璧所治的汤溪县当年匪患频发,闹事者众,都昌人袁成璧励精图治,安靖一方,颇有政声,于是清庭对其加官晋爵,赏戴花翎,升为五品,这才有了“大夫第”的标榜。袁成璧的后裔保存着一张两斗屉桌,底板刻有“汤溪县正堂 袁成璧制”,“正堂”者便指“知县”。袁成璧写得一手好正楷,相传当年他投考举人时,主考官在他的卷子上批了八个字“文章颇可,字冠全场”。

更多内容请往下浏览

来自:都昌在线Android客户端